드라마 OST는 작품의 몰입도를 높이고 감정을 증폭시키는 핵심 장치다. 그러나 한국 드라마 OST와 해외 드라마 OST는 구조적으로 다르다. 한국은 보컬 중심의 발라드와 서정적 가사를 통해 직설적으로 감정을 표현하는 반면, 미국·유럽은 사운드트랙(Score)과 분위기 위주의 배경음악(BGM)에 집중한다. 일본은 애니메이션 문화와 연결되며, 독특한 오프닝·엔딩 테마곡 전통을 갖는다. 이 글은 한국과 해외 OST의 차이를 체계적으로 비교하며, 그 문화적 의미를 해석한다.

한국 드라마 OST의 특징

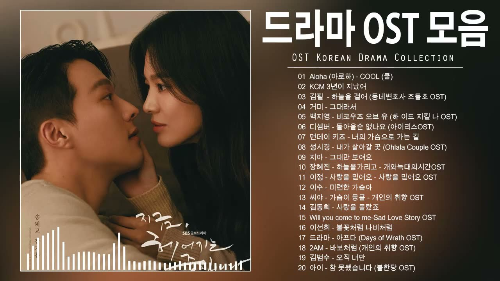

한국 드라마 OST는 보컬 중심, 특히 발라드 계열이 압도적으로 많다. 드라마 내용과 직접 연결되는 가사를 담아 시청자가 감정을 ‘설명받는’ 경험을 한다. 도깨비의 ‘Stay With Me’, 태양의 후예의 ‘Always’, 이태원 클라쓰의 ‘시작’ 모두 극중 인물의 감정 상태를 직설적으로 표현한다.

또한 한국 OST는 아이돌·대중가수와의 협업을 적극 활용한다. 팬덤은 OST를 통해 드라마를 소비하고, 드라마는 음악 차트를 통해 추가적인 인지도를 얻는다. OST 앨범 발매, 콘서트, 유튜브 뮤직비디오 등 2차 소비 구조도 활발하다.

미국 드라마 OST의 특징

미국 드라마는 ‘OST’보다는 ‘Score(스코어)’라는 개념이 강하다. 대규모 오케스트라나 전자음악 작곡가가 전편에 걸쳐 배경음을 제공한다. 예를 들어 Game of Thrones는 라민 자바디의 웅장한 스코어가 드라마의 세계관을 구축했고, Breaking Bad는 긴장감을 주는 전자음과 리듬을 통해 몰입을 강화했다.

가창곡이 삽입되기도 하지만, 한국처럼 주제곡이 매회 반복되며 인물의 감정을 직접 대변하는 경우는 드물다. 대신 장면에 따라 다양한 팝송이나 인디 음악을 삽입해 분위기를 만든다.

일본 드라마 OST의 특징

일본 드라마 OST는 애니메이션 문화와 밀접하게 연결된다. 거의 모든 작품이 오프닝(OP)과 엔딩(ED) 테마곡을 가진다. 이 곡들은 대개 유명 가수나 밴드가 부르며, 드라마와 독립적으로도 인기를 끈다. 예를 들어 한자와 나오키는 인상적인 브라스 테마곡으로 정의와 투쟁을 상징했고, 고독한 미식가는 경쾌한 음악으로 주인공의 일상을 경쾌하게 담았다.

일본 OST는 장면 배경음악보다 테마송 중심으로 소비되는 경우가 많다. 시청자는 드라마를 떠올릴 때 특정 주제가 아닌 OP/ED를 먼저 연상하는 경향이 있다.

유럽 드라마 OST의 특징

유럽, 특히 영국 드라마는 미니멀리즘 음악과 현악기 중심의 스코어를 많이 사용한다. Sherlock은 바이올린과 피아노로 추리의 긴장을 표현했고, 북유럽 느와르 드라마들은 잔잔한 앰비언트 사운드로 음울한 분위기를 만든다.

유럽 OST는 감정 과잉보다는 ‘거리 두기’를 중시한다. 관객이 장면을 스스로 해석할 수 있도록 여백을 주며, 음악은 배경의 긴장만을 조율한다.

구체적 비교: 가사·음악 스타일·산업 구조

| 구분 | 한국 | 미국 | 일본 | 유럽 |

|---|---|---|---|---|

| 가사 | 서사적, 감정을 직접 설명 | 가사 비중 적음, 분위기 중심 | OP/ED 위주, 독립적 인기 | 거의 없음, 미니멀한 연주 |

| 음악 스타일 | 발라드, 팝, 아이돌 협업 | 오케스트라, 전자음악, 팝송 삽입 | 밴드·가수 중심 테마곡 | 현악기, 앰비언트 사운드 |

| 산업 구조 | 차트·OST 앨범·콘서트 | 스코어 중심, 감독·작곡가 중심 | 애니·드라마 OST 시장 결합 | 음악보다는 연출·스토리에 집중 |

| 시청 경험 | 노래와 장면이 강하게 결합 | 분위기적 몰입, 여백 제공 | OP/ED 중심 기억 | 차분한 |